di Arianna Caringi

“Che cos’è lo scrivere? È un colloquio col corpo della madre, coma ha suggerito Barthes? O un tentativo di dominare il mondo interiore. O di fermare il tempo. O di dare imprecisione all’impreciso. O una tecnica per nascondere un segreto. O per svelarlo. O una forma della malinconia. O uno strumento di potere. O un tracciato dell’impotenza. O un segno a cui affidare la speranza dell’immortalità. O un frammento concreto del bisogno di memoria, memoriale. O una reliquia, preziosa della civiltà. O un atto sacro. O una tecnologia della mente rivolta, come il camminare delle formiche, e un avanti noto e sconosciuto.”

Lo scrivere è il pensare, è trasferire in un formato tangibile il primordio della propria mente. Che sia per comunicare qualcosa agli altri, o a se stessi, è un veicolo schiacciante, anche se istintivo, del proprio essere. Possiamo dunque dire che è la nostra lingua, sola genitrice, a rivelarci chi siamo e, nel migliore dei casi, ad infittire il mistero che ci appartiene. Se parliamo poi di lingua scritta, di parole che si fanno forma, che assumono un corpo, la percezione di quanto i fonemi siano radicati in noi si fa più acuta e misurabile.

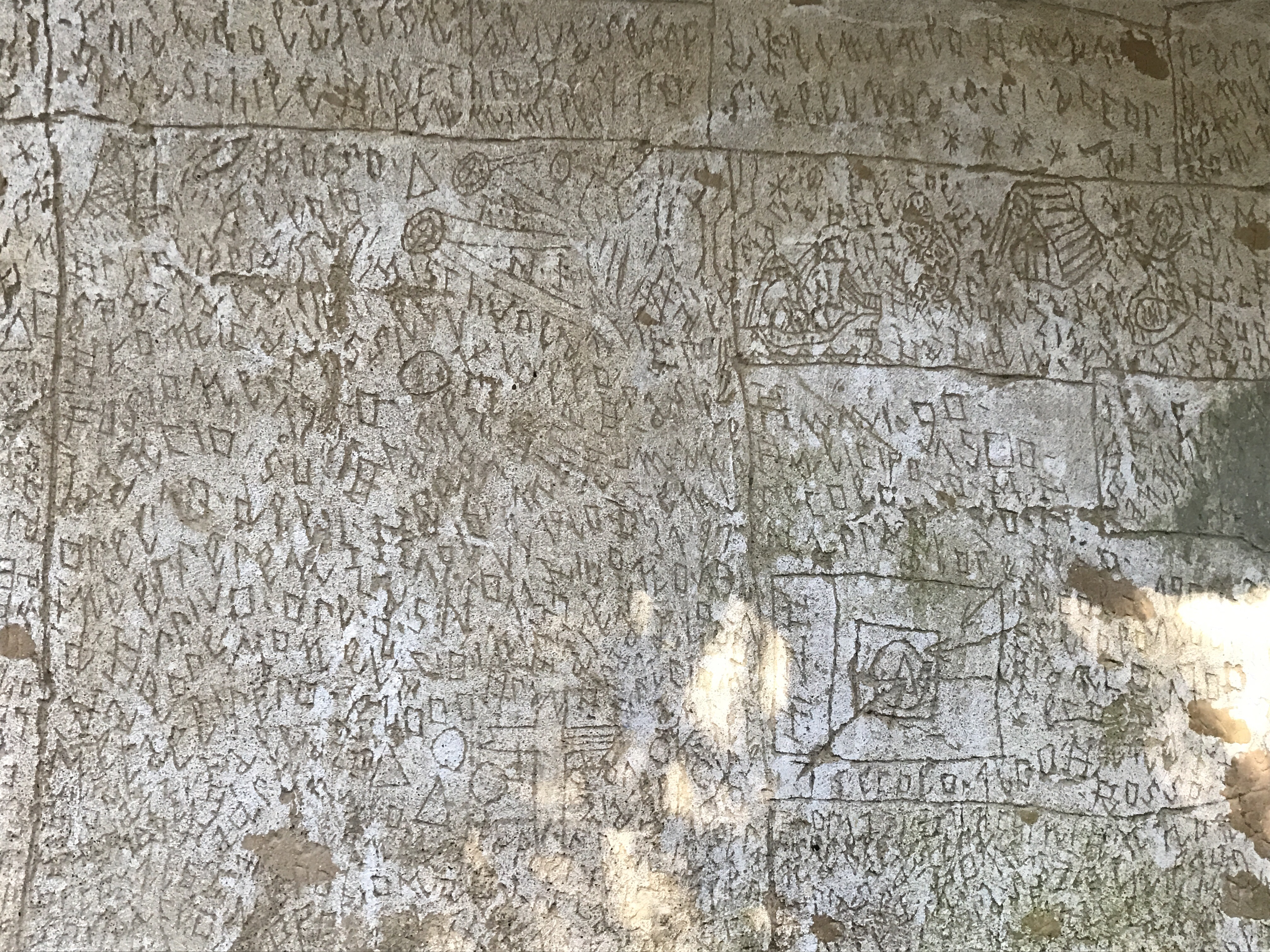

La riflessione sopra riportata appartiene a Giuliano Scabia, ed è stata inserita nella prefazione al libro N. O. F. 4, Il diario di Pietra (Il Papavero, 2018). Questo ha assunto il formato di libro solo successivamente. In origine le parole in esso contenute correvano su una parete di pietra nei pressi dell’Istituto Psichiatrico Bianchi di Volterra. L’autore è un paziente dell’Istituto, che dal 1961 al 1972, ha raccontato all’enorme masso lungo centottanta metri la sua storia, certo trasfigurandola. La cosa interessante, come fa notare Antonio Tabucchi, è che la Usl 15 di Volterra, al posto di affidare l’indagine di questo fenomeno agli specialisti in campo medico, ha lasciato che se ne occupassero lo scultore Mino Trafeli e il suo assistente. Questa decisione dimostra quanto possano essere vicine tra loro la scienza e l’arte, entrambe in grado di aiutarci a capire, e stare meglio.

Il gesto grafico

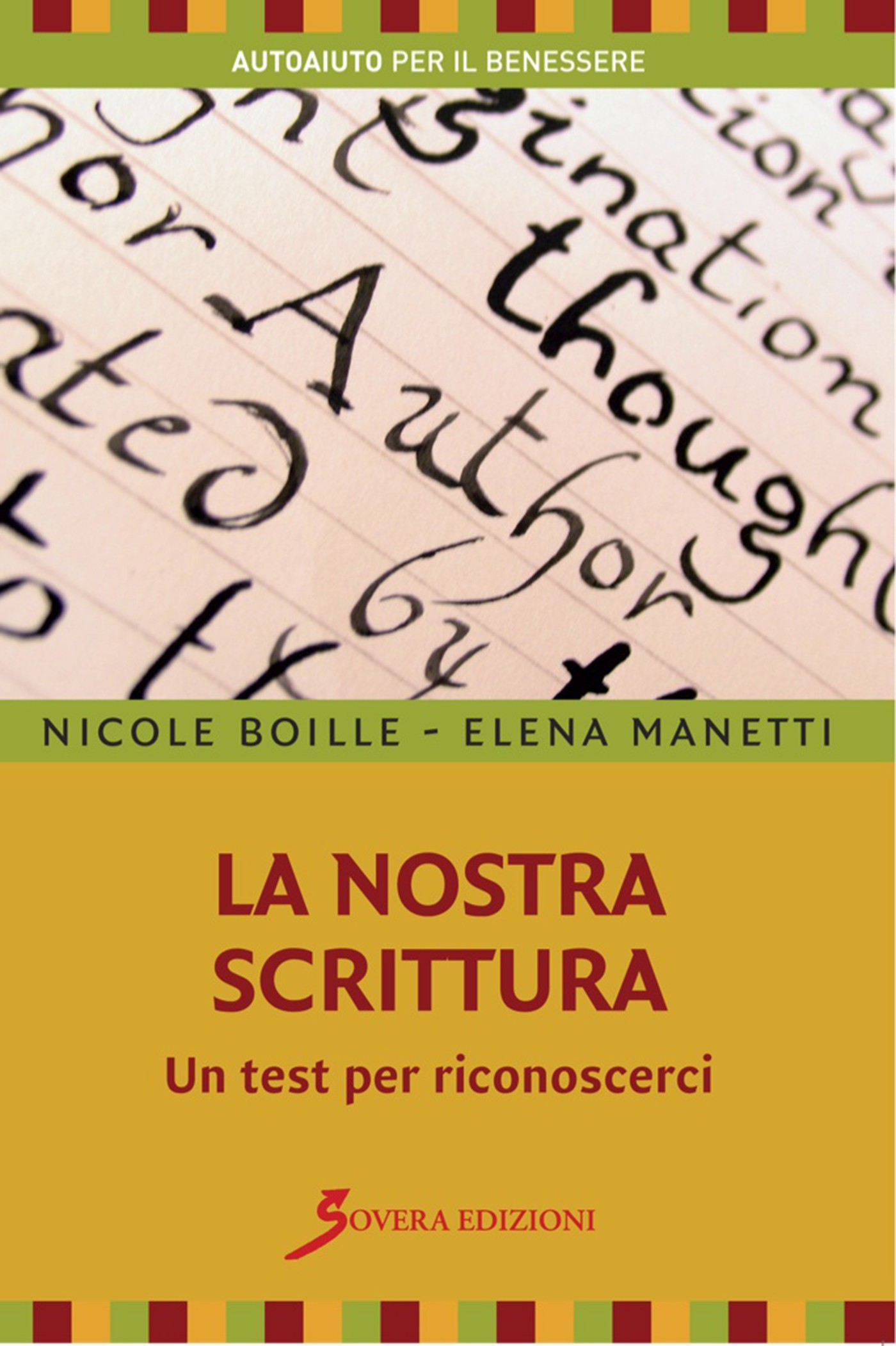

Nel testo La nostra scrittura. Un test per riconoscersi di Elena Manetti e Nicole Boille (Sovera Edizioni, 2010) leggiamo che “il gesto grafico è guidato dai nostri neuroni cerebrali e realizza una sintesi tra mano e pensiero, tra ideazione e atto creativo”. Apprendiamo così dalla grafologia che la nostra scrittura, “impulso alla comunicazione, alla celebrazione, all’affermazione”, è “intrisa della nostra più profonda singolarità”. Durante tutto il corso della sua storia, in forma di ideogrammi, pittogrammi e geroglifici, dall’alfabeto fenicio a quello greco, tracciata a mano, religiosamente ricopiata e infine stampata, nero su bianco, la scrittura è stata atto individuale e culturale, soggetta ad influenze sociali, storiche ed etiche. Il manuale di grafologia a cui facciamo riferimento ci insegna che la disciplina grafologica nasce nella seconda parte dell’Ottocento dall’abate Michon, il quale coniò tale termine dalle parole greche graphein e logos. Negli anni, si affiancherà alla psicologia scientifica tedesca e alla neurofisiologia. Ciò che lo studio del grafologo osserva è “il movimento, il ritmo, lo spazio, il tratto e la forma nelle loro interazioni: cioè si pone in posizione di ascolto percettivo dell’ambiente grafico”. Le sue competenze spaziano dall’analisi della personalità (compiuta su di un manoscritto firmato con relativa intervista e relazione scritta), all’aiuto in ambito professionale (analisi sul profilo dell’individuo in funzione dell’eventuale posizione ricoperta all’interno di un’azienda, in vista di una promozione o di un’assunzione).  Un importante contributo può essere fornito dalla grafologia anche nella scuola, permettendo di aiutare lo studente a meglio orientarsi rispetto al rapporto tra la sua peculiare personalità ed emotività e il divenire dell’apprendimento scolastico. Il contributo di questa disciplina può risultare prezioso nel momento in cui essa viene affiancata al lavoro di psicologi e psichiatri. “Il modo di firmare, il modo di affrontare lo spazio oppure di temerlo, la predominanza di angoli o di curve, la forza del legame oppure la giustapposizione o l’isolamento o la leggerezza del tratto” possono rivelare al grafologo qual è l’atteggiamento che adottiamo di fronte alla vita. Ci spiegano Elena Manetti e … nel loro libro, infatti, che la nostra scrittura, oltre a rispettare i necessari criteri di un modello calligrafico di base, subisce inevitabilmente le influenze di quell’insieme di simbolismi culturali digeriti dal nostro inconscio collettivo. Possiamo così analizzare il rapporto tra i neri e i bianchi come ciò che è espresso e ciò che è taciuto. Le parti scritte stanno dunque a rappresentare l’azione dell’individuo, mentre le parti bianche indicano “la riflessione, l’ascolto, la capacità di guardare con obiettività e presa di distanza fatti e persone”. È poi la forma stessa della scrittura a farci luce sui cardini della nostra personalità: la forma troppo gonfia degli ovali, con gli “o, a, d, q” troppo ampi, senza marcati prolungamenti in alto o in basso, indica un bisogno di gratificazione affettiva e incapacità di fronteggiare le proprie frustrazioni; oppure, la grafia di un adulto che tende a scrivere come un bambino, denota tanto creatività, curiosità nell’apprendimento, quanto immaturità affettiva, incertezza identitaria; e ancora, una forma molto stretta tra le lettere trasmette aggressività e durezza, ritrosia e diffidenza.

Un importante contributo può essere fornito dalla grafologia anche nella scuola, permettendo di aiutare lo studente a meglio orientarsi rispetto al rapporto tra la sua peculiare personalità ed emotività e il divenire dell’apprendimento scolastico. Il contributo di questa disciplina può risultare prezioso nel momento in cui essa viene affiancata al lavoro di psicologi e psichiatri. “Il modo di firmare, il modo di affrontare lo spazio oppure di temerlo, la predominanza di angoli o di curve, la forza del legame oppure la giustapposizione o l’isolamento o la leggerezza del tratto” possono rivelare al grafologo qual è l’atteggiamento che adottiamo di fronte alla vita. Ci spiegano Elena Manetti e … nel loro libro, infatti, che la nostra scrittura, oltre a rispettare i necessari criteri di un modello calligrafico di base, subisce inevitabilmente le influenze di quell’insieme di simbolismi culturali digeriti dal nostro inconscio collettivo. Possiamo così analizzare il rapporto tra i neri e i bianchi come ciò che è espresso e ciò che è taciuto. Le parti scritte stanno dunque a rappresentare l’azione dell’individuo, mentre le parti bianche indicano “la riflessione, l’ascolto, la capacità di guardare con obiettività e presa di distanza fatti e persone”. È poi la forma stessa della scrittura a farci luce sui cardini della nostra personalità: la forma troppo gonfia degli ovali, con gli “o, a, d, q” troppo ampi, senza marcati prolungamenti in alto o in basso, indica un bisogno di gratificazione affettiva e incapacità di fronteggiare le proprie frustrazioni; oppure, la grafia di un adulto che tende a scrivere come un bambino, denota tanto creatività, curiosità nell’apprendimento, quanto immaturità affettiva, incertezza identitaria; e ancora, una forma molto stretta tra le lettere trasmette aggressività e durezza, ritrosia e diffidenza.

I quattro elementi base della scrittura (spazio, forma, movimento e tratto), sono utili per definire i segni dell’ansia. Per esempio, se lo spazio risulta essere organizzato, ciò indica adattamento della personalità, equilibrio emozionale ed obiettività; se esso risultasse invece confuso, mostrerebbe incapacità ad adattarsi, mancanza di controllo emotivo, di norme e di obiettivi definiti.

La scrittura è dunque “una comunicazione in parte fatta di una facciata socializzabile, ma di fatto è il frutto, come tutte le altre immagini sociali, di funzioni difensive nei confronti di pulsioni e di adattamento alla realtà”.

Queste nozioni inoltre, possono contribuire enormemente ad avvicinarci all’universo letterario e autobiografico di scrittori ed artisti. È ciò che ha compiuto Elena Manetti, presidente e docente presso ARIGRAF (Associazione Italiana di Ricerca Grafologica). Con scienza e coscienza, grafologica e letteraria, ha studiato il profilo di diverse personalità, mettendone in luce debolezze, eccentricità e bellezze.

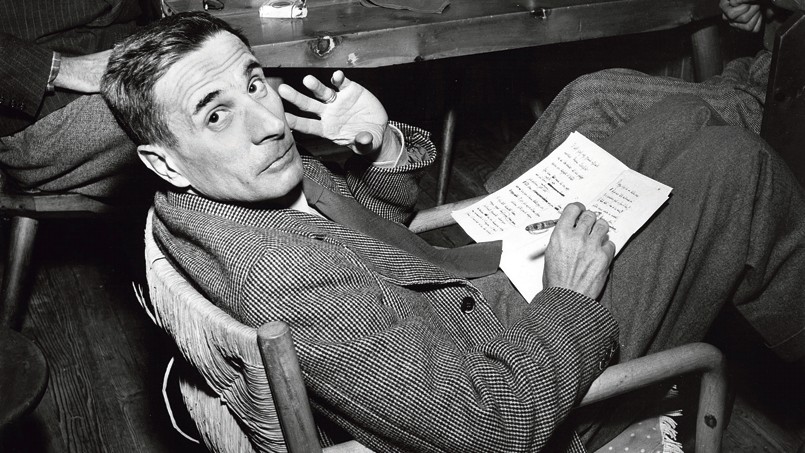

La figura di Dino Buzzati risulta essere stata interessante: impermeabile e distaccato rispetto ai dogmi della cultura circostante, il suo mestiere di giornalista lo mostra come un uomo di successo, completamente impiantato nella società e nei suoi meccanismi. Buzzati invece sognava le vette montuose dei suoi paesaggi interiori, le deliziose e chiare solitudini dell’uomo privo di classificazioni, sociali o morali, come vediamo in Bàrnabo delle montagne (1933). Ma questa indole non è certo priva di ambivalenze. La Manetti osserva appunto che di certo serpeggiava in lui un istinto narcisistico all’ambizione, controbilanciato da una sostanziale insicurezza e ansietà. Nella sua scrittura, ci rivela, ciò appare da “infangamenti e disuguaglianze nella pressione, lettere chiuse e triangoli”. In particolare, la testimonianza scritta del 1939 dimostra quanto la sua innata spinta alla vitalità fosse in realtà frenata dall’incapacità a realizzarla: “La scrittura, dal ritmo ossessivo e continuo, dal tratto annerito e dallo spazio asfittico, dalla forma con item infantili, sembra controllare con una razionalità metodica, l’angoscia e la contraddizione interiore tra il bisogno di sentimento e il bisogno altrettanto forte di evitarlo”.

La figura di Dino Buzzati risulta essere stata interessante: impermeabile e distaccato rispetto ai dogmi della cultura circostante, il suo mestiere di giornalista lo mostra come un uomo di successo, completamente impiantato nella società e nei suoi meccanismi. Buzzati invece sognava le vette montuose dei suoi paesaggi interiori, le deliziose e chiare solitudini dell’uomo privo di classificazioni, sociali o morali, come vediamo in Bàrnabo delle montagne (1933). Ma questa indole non è certo priva di ambivalenze. La Manetti osserva appunto che di certo serpeggiava in lui un istinto narcisistico all’ambizione, controbilanciato da una sostanziale insicurezza e ansietà. Nella sua scrittura, ci rivela, ciò appare da “infangamenti e disuguaglianze nella pressione, lettere chiuse e triangoli”. In particolare, la testimonianza scritta del 1939 dimostra quanto la sua innata spinta alla vitalità fosse in realtà frenata dall’incapacità a realizzarla: “La scrittura, dal ritmo ossessivo e continuo, dal tratto annerito e dallo spazio asfittico, dalla forma con item infantili, sembra controllare con una razionalità metodica, l’angoscia e la contraddizione interiore tra il bisogno di sentimento e il bisogno altrettanto forte di evitarlo”.

È il suo interesse per le radici antropologiche e ideologiche, il suo consapevole distacco dalla storia e dai miti della modernità a dargli la percezione del “deserto dell’attesa”, della “fuga del tempo”. La sua immobilità, compiuta in disparte, lo allontana dai “mostri della normalità”, che sono gli uomini. Quest’atteggiamento del vivere nascosto può essere ravvisato nella tecnica da lui utilizzata nello scrivere: fin da bambino, ci racconta la Manetti, Buzzati era solito utilizzare la scrittura “speculare”, al contrario, per evitare che qualcuno potesse leggere i suoi pensieri. Di questa tecnica, “pur nella evidente difficoltà nello scrivere al contrario, colpisce lo spazio sempre più asfittico, la forma più infantile e soprattutto il tratto sfibrato, con pressione spostata e troppo disuguale”.

È risaputo, inoltre, che la scrittura sia catarticamente utile a lenire la sofferenza. Come rimedio alla nevrosi, l’arte è “pseudoterapia, e il successo è la sua soluzione, ovvero la vera terapia”.

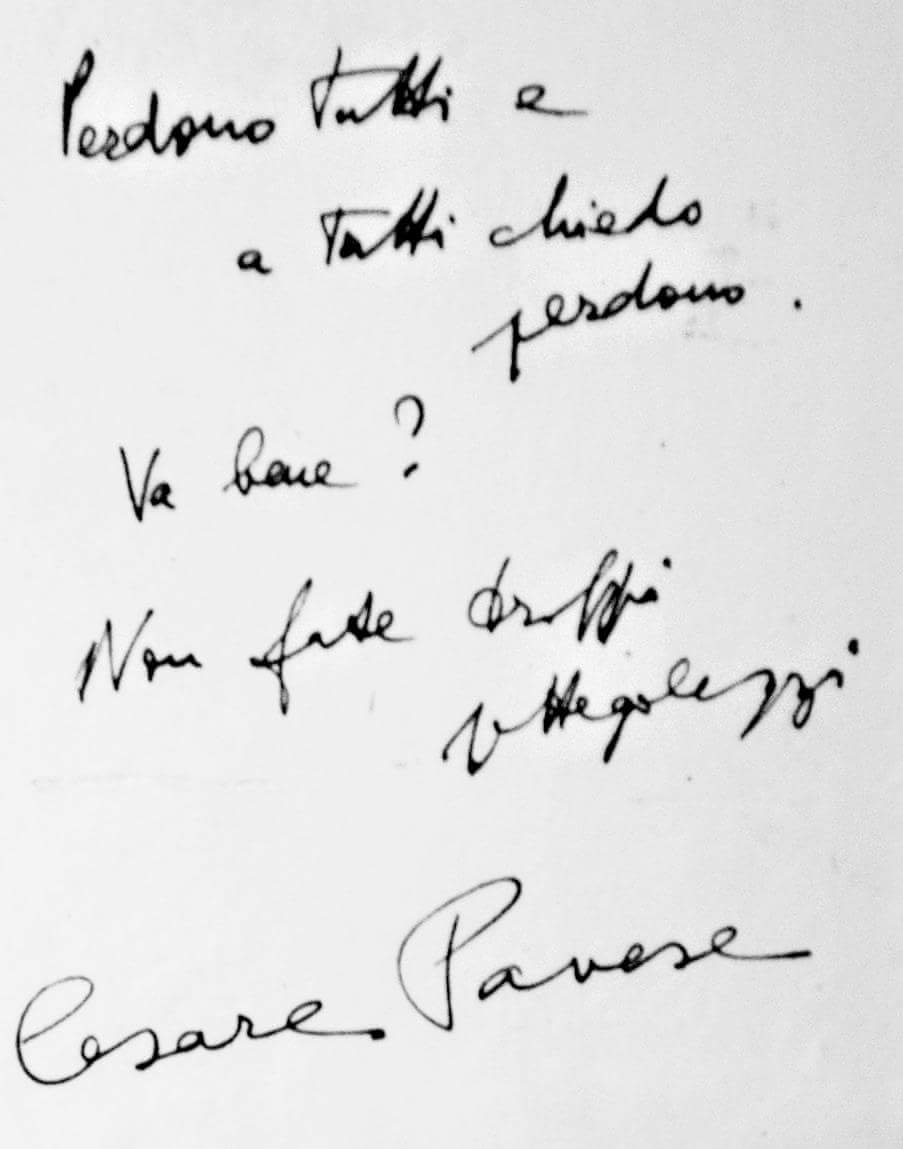

“Gli uomini che hanno una tempestosa vita interiore e non cercano sfogo o nei discorsi o nella scrittura, sono semplicemente uomini che non hanno una tempestosa vita interiore”, scriveva il 19 settembre del 1939 Cesare Pavese. La tempesta della vita di Pavese nasceva dalla sua solitudine, dal suo primordiale senso d i colpa, dalla combattuta ambivalenza tra l’odio e l’amore per la donna, da un atteggiamento costantemente rivolto ora al passato, ora al presente, all’infanzia e all’età adulta. È dunque forse vero, come abbiamo precedentemente osservato, che lo scrivere “è un colloquio con il corpo della madre”, con quegli istinti ancestrali che si palesano nell’atto dell’espressione linguistica? E per quanto possa essere semplice, è meraviglioso (nel senso proprio del termine, ovvero che suscita meraviglia per “i modi in cui si manifesta, perché strano, sorprendente, straordinario) che l’ultimo atto estremo dello scrittore, prima di togliersi la vita, sia stato quello di lasciare un’impronta scritta. Analizzando le sue estreme parole, Elena Manetti ci spiega che “il tracciato procede con forte tensione, la pressione è appoggiata ed ingorgata, le linee m sono ascendenti ed irregolari, sindrome di esaltazione e di enorme sofferenza autoaggressiva, ma anche di determinazione nel portare a termine quel gesto da sempre temuto e desiderato”:

i colpa, dalla combattuta ambivalenza tra l’odio e l’amore per la donna, da un atteggiamento costantemente rivolto ora al passato, ora al presente, all’infanzia e all’età adulta. È dunque forse vero, come abbiamo precedentemente osservato, che lo scrivere “è un colloquio con il corpo della madre”, con quegli istinti ancestrali che si palesano nell’atto dell’espressione linguistica? E per quanto possa essere semplice, è meraviglioso (nel senso proprio del termine, ovvero che suscita meraviglia per “i modi in cui si manifesta, perché strano, sorprendente, straordinario) che l’ultimo atto estremo dello scrittore, prima di togliersi la vita, sia stato quello di lasciare un’impronta scritta. Analizzando le sue estreme parole, Elena Manetti ci spiega che “il tracciato procede con forte tensione, la pressione è appoggiata ed ingorgata, le linee m sono ascendenti ed irregolari, sindrome di esaltazione e di enorme sofferenza autoaggressiva, ma anche di determinazione nel portare a termine quel gesto da sempre temuto e desiderato”:

Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene

| Elena Manetti, laurea in Lettere Moderne, diplomata a Parigi presso la Société Française de Graphologie, è presidente emerito Arigraf Nazionale (Associazione di Ricerca Grafologica), direttore responsabile della rivista scientifica specializzata Stilus, percorsi di comunicazione scritta. Docente al corso di “Grafologia generale: dell’orientamento professionale, dell’età evolutiva clinico-valutativa e forense” presso l’Università di Roma “Sapienza”; Docente al Corso di Alta Formazione “I processi educativi del gesto grafico: dallo scarabocchio al disegno, alla scrittura” dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. |