[et_pb_section transparent_background= »off » allow_player_pause= »off » inner_shadow= »off » parallax= »off » parallax_method= »on » padding_mobile= »off » make_fullwidth= »off » use_custom_width= »off » width_unit= »off » custom_width_px= »1080px » custom_width_percent= »80% » make_equal= »off » use_custom_gutter= »off » fullwidth= »off » specialty= »off » admin_label= »section » disabled= »off »][et_pb_row make_fullwidth= »off » use_custom_width= »off » width_unit= »off » custom_width_px= »1080px » custom_width_percent= »80% » use_custom_gutter= »off » gutter_width= »3″ padding_mobile= »off » allow_player_pause= »off » parallax= »off » parallax_method= »on » make_equal= »off » column_padding_mobile= »on » parallax_1= »off » parallax_method_1= »on » parallax_2= »off » parallax_method_2= »on » parallax_3= »off » parallax_method_3= »on » parallax_4= »off » parallax_method_4= »on » admin_label= »row » disabled= »off »][et_pb_column type= »4_4″ disabled= »off » parallax= »off » parallax_method= »on » column_padding_mobile= »on »][et_pb_text background_layout= »light » text_orientation= »left » admin_label= »Text » use_border_color= »off » border_style= »solid » disabled= »off »]

La sacra sindrome di Nino Migliori

di Francesco Forlani

Quando Caterina, una giovane studiosa italiana residente a Parigi, mi parlò della sua tesi sulla Sindrome di Stendhal ricordo di aver pensato a una particolare esperienza vissuta qualche anno prima al Museo archeologico di Paestum. Non potrò infatti mai dimenticare lo stupore, venato di malinconia ed angoscia, che provai come mai prima di allora, davanti alla tomba del tuffatore. Che cosa aveva causato quella particolare sindrome “artistica”? Il mistero delle attribuzioni? La sospensione orizzontale del protagonista? O semplicemente la bellezza che ne scaturiva e che la leggenda vuole rapisse a tal punto Giovanni Agnelli da raccogliersi a museo vuoto davanti a quell’opera per ore durante le sue incursioni a Sud? Ecco, lo stesso ho pensato quando in tutt’altre circostanze e assai più recenti mi sono imbattuto nel tuffatore di Nino Migliori. Su questo, come leggerete, Gigi Spina, che all’antico Tuffatore ha dedicato un libro bellissimo, ne scrive a meraviglia, ma mi è impossibile parlare delle fotografie di Nino Migliori senza evocare quell’esperienza di bellezza che in uno strano e contagioso passaggio di testimone si era tramandata oltre ogni tempo.

Il tempo è una matrice a mio avviso centrale nell’opera di uno dei nostri massimi maestri della fotografia, al punto che ripercorrendone la produzione, magnificamente repertoriata sul sito della Fondazione*, non v’è progetto, collezione, serie che non faccia riferimento al tempo.

Per esplicitare meglio il senso di quanto ho appena detto mi servirò di un racconto incompiuto di Franz Kafka, Durante la costruzione della muraglia cinese (Beim Bau der chinesischen Mauer).

In esso Kafka tenta un’ipotesi di genealogia della Muraglia assai inverosimile ma incredibilmente possibile. Dopo aver raccontato in che modo le squadre di costruttori, da Est e Ovest, mettessero su segmenti di muro intervallati da vuoti, scrive:

Naturalmente risultarono in questo modo molte grosse lacune, che soltanto poco a poco, lentamente, vennero colmate, parecchie addirittura soltanto dopo che si era proclamato il completamento della costruzione della muraglia. Anzi, ci devono essere lacune che proprio non sono state chiuse, secondo molti esse sono molto più estese delle frazioni costruite, un’affermazione del resto che appartiene forse solo alle numerose leggende che sono sorte intorno alla costruzione e che non sono verificabili da parte delle singole persone, almeno, non con i loro occhi e con il loro metro, in conseguenza dell’estensione della costruzione.

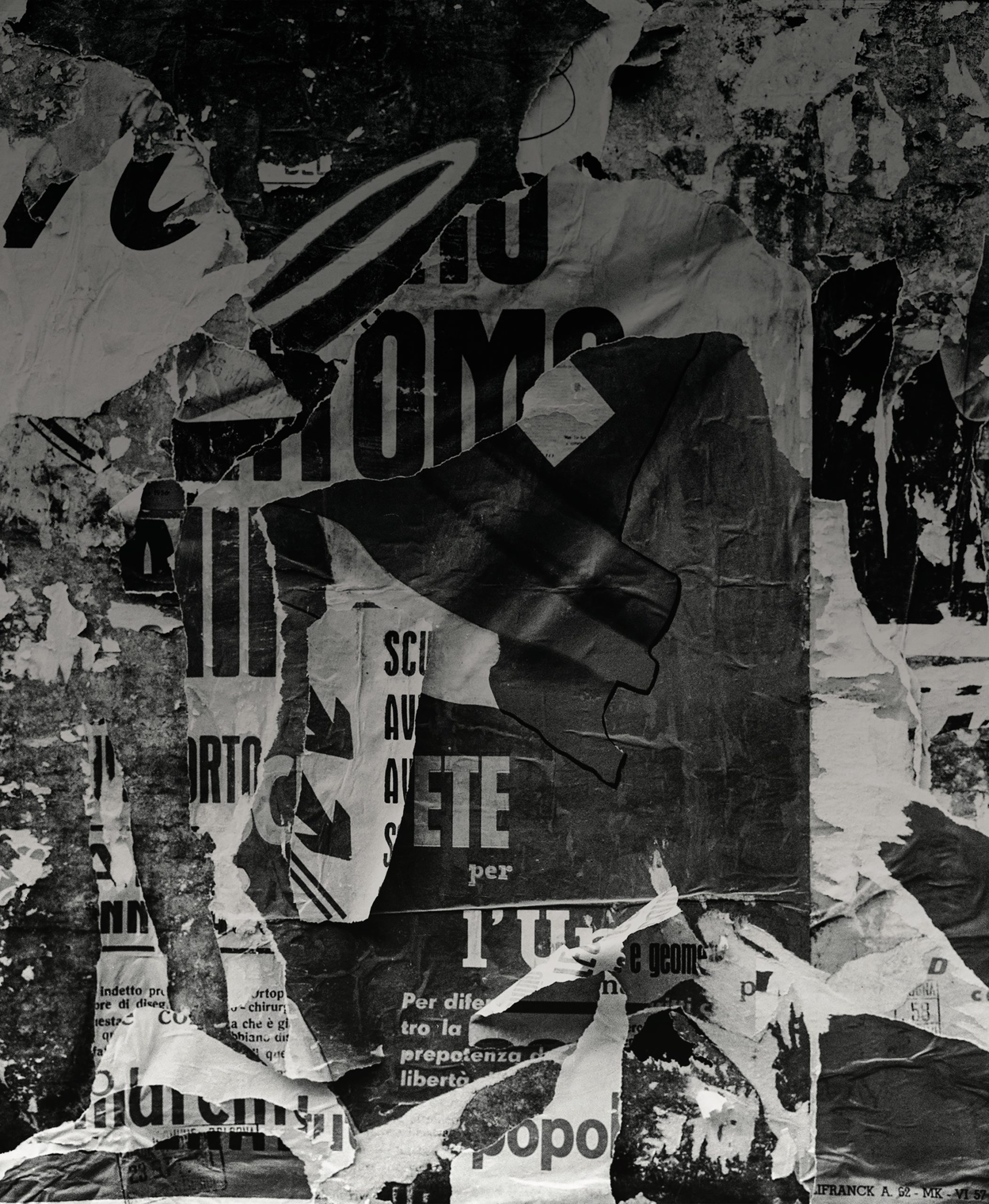

Il viaggio di Nino Migliori lungo la sterminata muraglia bolognese, si avvale secondo me proprio della stessa tecnica evocata dallo scrittore praghese del procedere per tratti, segmenti, alternarsi di pieno e vuoto, dentro e fuori. Le iscrizioni che si sedimentano con la superficie fino a diventarne materia, stratificata da citazioni, colla, elezioni politiche, frasi degli affetti, affranca lo sguardo, ne libera il trovarsi di fronte a un muro (quello del tempo), attraverso squarci, brecce, interstizi. In una poetica che fa del camminamento sulla muraglia, affiora in siffatto modo un destino in bilico tra tradizione e avanguardia, bianco e nero, e colori, realismo e surrealismo.

Il che avviene secondo un dispositivo di rovesciamento dello sguardo, inversione delle lettere, come nell’invenzione voluta dal maestro nella fondazione del movimento Abrecal – Gruppo Ricerca Percezione Globale (1982-1991), nome speculare rispetto a quello di Lacerba, la rivista di Giovanni Papini e Ardengo Soffici, proprio per affermarne l’affiliazione futurista. Del resto la pittura è e rimane un orizzonte costante nell’esplorazione attraverso sperimentazioni, supporti, tecniche di piani narrativi diversi ma da cui emerge sempre una soggettività irrinunciabile cui un mezzo come la fotografia, prigioniera dell’obiettivo, raramente sembra affidarsi. Di tale confronto con la pittura è esempio il fatto che le foto del nostro dossier su Bologna, dei muri bolognesi abitati da scritte e manifesti strappati Nino Migliori le avesse già immaginate ed esposte nel 1954, ovvero un anno prima che Mimmo Rotella esplorasse il tema con i suoi “décollages”. Tale affinità con la pittura non si limita al piano estetico ma si esprime anche su quello politico, soprattutto quando si vuole che la ricerca sia un progetto aperto a tutti, condiviso attraverso l’idea di comunità o gruppi com’era stato per le avanguardie. L’infinitamente piccolo, o il più quotidiano degli oggetti, sono storie che devono essere raccontate proprio per il loro essere traccia di un’umanità che dalle sue origini, dai graffiti sulle pareti delle caverne, non smetterà mai di trasmettersi.

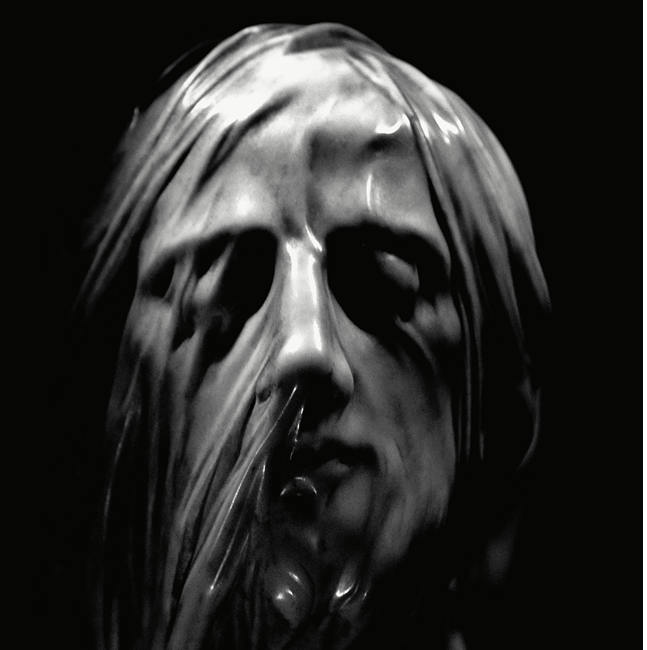

Una delle recenti avventure, Nino Migliori l’ha dedicata al Cristo velato della Cappella San Severo. Come per le immagini che abbiamo scelto per la doppia copertina, dove la dicotomia inside-outside, si declina per sovrapposizione di plexiglass, anche qui la stratificazione marmorea del velo appoggiato sul volto ripete come un dolce refrain una storia che vorremmo sentire raccontata ogni volta la stessa, ogni volta diversa per l’aggiunta di un particolare. Da qui la ragione dello strano titolo immaginato per questa nota.

*https://fondazioneninomigliori.org/it/

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]