[et_pb_section transparent_background= »off » allow_player_pause= »off » inner_shadow= »off » parallax= »off » parallax_method= »on » padding_mobile= »off » make_fullwidth= »off » use_custom_width= »off » width_unit= »off » custom_width_px= »1080px » custom_width_percent= »80% » make_equal= »off » use_custom_gutter= »off » fullwidth= »off » specialty= »off » admin_label= »section » disabled= »off »][et_pb_row make_fullwidth= »off » use_custom_width= »off » width_unit= »off » custom_width_px= »1080px » custom_width_percent= »80% » use_custom_gutter= »off » gutter_width= »3″ padding_mobile= »off » allow_player_pause= »off » parallax= »off » parallax_method= »on » make_equal= »off » column_padding_mobile= »on » parallax_1= »off » parallax_method_1= »on » parallax_2= »off » parallax_method_2= »on » parallax_3= »off » parallax_method_3= »on » parallax_4= »off » parallax_method_4= »on » admin_label= »row » disabled= »off »][et_pb_column type= »4_4″ disabled= »off » parallax= »off » parallax_method= »on » column_padding_mobile= »on »][et_pb_text background_layout= »light » text_orientation= »left » admin_label= »Text » use_border_color= »off » border_style= »solid » disabled= »off »]

Rêve d’ailleurs

di Alessia Bonannini

Nel 2011, una gara internazionale metteva in concorrenza 15 équipes di architetti intorno al rinnovamento architettonico e riallestimento del museo Rimbaud a Charleville-Mézières. Dieci anni dopo il concorso, sette anni dopo la riapertura, e dopo un anno di confinamento, il caso “museo Rimbaud” mi sembra di particolare attualità.

La questione da risolvere, sul piano simbolico ancora prima che architettonico, era questa: come costringere dentro un museo Arthur Rimbaud, il poeta della libertà, del movimento, del viaggio, della fuga, dell’altrove? Che, attrezzato delle famose semelles de vent, viaggiava leggero e non ha lasciato praticamente nessuna traccia materiale del suo passaggio? Una valigia (forse fake), due cucchiai, un orologio, delle stoffe d’Abissinia, un atlante geografico, i celeberrimi primi piani di Carjat e altre due foto che lo ritraggono in Africa, in piedi, da lontano: come trattare questi rari e apocrifi testimoni di una presenza sfuggente, e quindi sacri come reliquie? La tentazione puramente biografica, già messa in pericolo dall’incongruenza col soggetto, doveva essere definitivamente abbandonata per incapacità della collezione a soddisfarla. Il modello maison d’écrivain, l’ideologia degli “uomini illustri” impossibile da applicare.

Il problema si trovava ulteriormente aggravato dalla configurazione dell’edificio. Il museo Rimbaud si trova dal 1991 in un austero, impenetrabile ex mulino, fabbricato nel Seicento a cavallo della Meuse. Anticamente punto cardinale e porta della città, esso si trova scenograficamente collegato alla Place Ducale, di cui chiude la prospettiva come quinta teatrale. Sottomesso alle esigenze estetiche di un sistema urbano globale, voluto da Carlo Gonzaga, nulla rivela la sua destinazione d’uso iniziale. Un rimaneggiamento ottocentesco ha soppresso i meccanismi interni e realizzato i solai di divisione in tre piani.

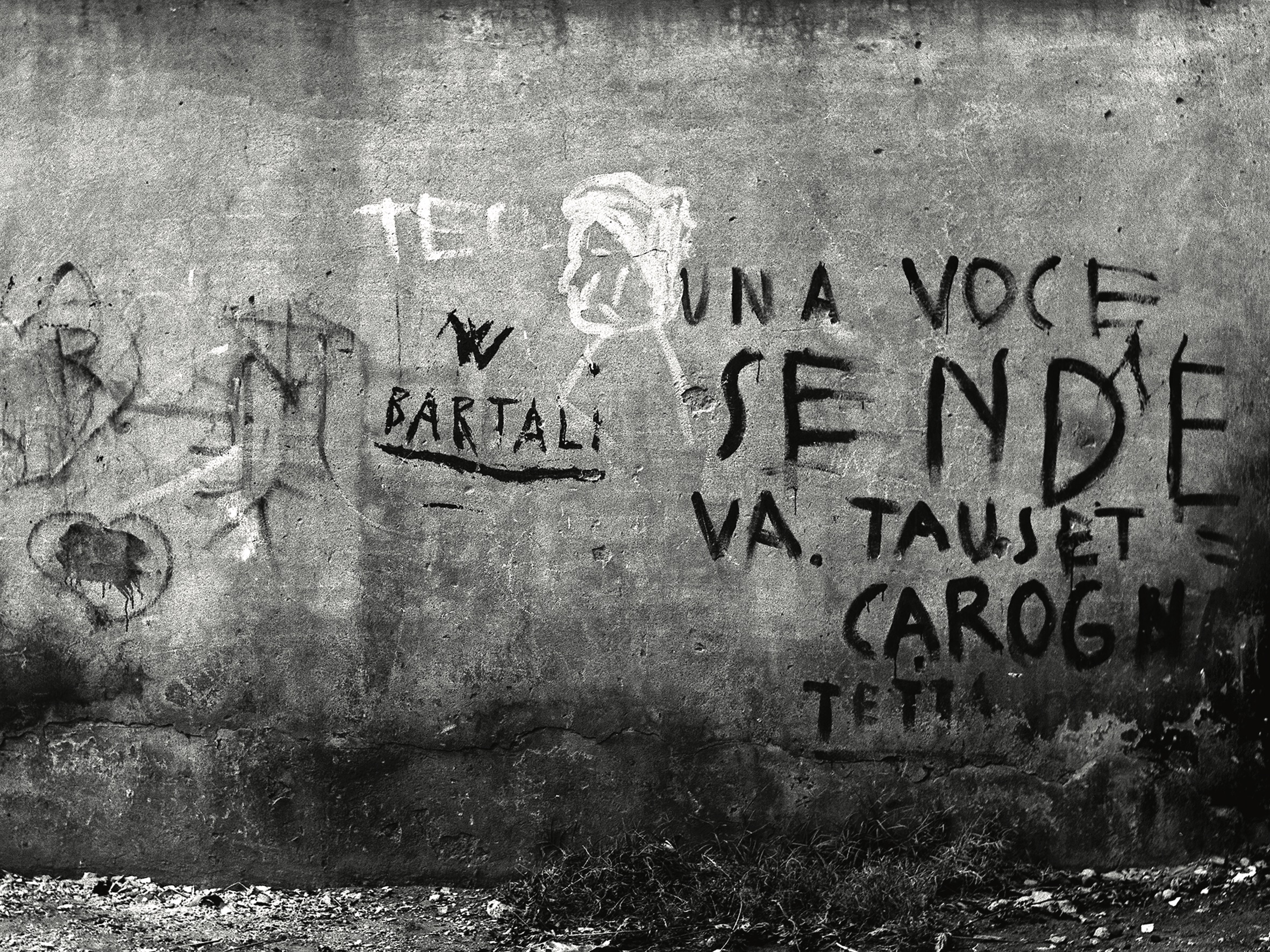

Per finire, evocherei la ben nota ambivalenza della relazione che il poeta intratteneva con la sua città natale. Da Charleville, Arthur era sempre scappato. L’ostinazione con cui la città ha rivendicato (postuma) la maternità di questo figlio scandaloso ha qualcosa di patetico nella forma – lapidi insulse e busti da commendatore, che Arthur avrebbe odiato – e di vagamente soffocante nella sostanza; tuttavia legittima, naturale, si potrebbe dire. In questo luogo Rimbaud è cresciuto, ha studiato, ha abitato, ha scritto. Se ne possono ripercorrere i passi, vedere ciò che lui ha visto, forse toccare ciò che ha toccato… A Charleville, ognuno diventa Rimbaud. La dimensione provinciale della città, un po’ superba, un po’ ottusa, è forse proprio quella che permette la continua reincarnazione punk dei suoi frequentatori (basti vedere le visite annuali di Patti Smith sulla tomba un po’ leziosa di Rimbaud). E il museo è l’espressione più compiuta di questo paradosso, tra omaggio istituzionale, tempio di pellegrinaggio mistico per fan di tutto il mondo e prigione ultima di Arthur.

Insomma: di fronte all’insolubile ossimoro Museo/Rimbaud, il Comune di Charleville aveva accettato di seguire una procedura di concorso inusuale, che come consulenti avevamo proposto*. Le indicazioni programmatiche facevano della necessità di “uscire” dalla dimensione strettamente museale il cuore del concorso: la missione del museo sarebbe stata quella di “preservare” la poesia. Non la poesia nel senso del mezzo, il manoscritto, ma la poesia stessa, che unisce l’uomo, il lavoro e la vita.

Agli architetti è stato concesso di intervenire liberamente nel mulino, purché venissero preservate le facciate (classées monument historique). Così come Rimbaud si era formato e costruito in un quadro rigido, padroneggiando le regole al punto di potersi permettere di sconquassarle, il mulino poteva rappresentare la camicia di forza in cui sarebbe avvenuta un’esplosione poetica, una detonazione, un dérèglement de tous les sens. Il percorso poetico di Rimbaud, letterario e sensoriale, poteva trovare una trasposizione architettonica e museografica immediata.

Sulla base di queste e poche altre indicazioni ogni équipe in concorso ha elaborato la sua proposta. La commissione si è trovata davanti ad una serie di progetti esplosivi, spesso deliranti, diversissimi, ognuno il “suo” Rimbaud: sognatore, rarefatto, sregolato, libertino, stelle e fiori o fuoco e sangue. Chi aveva svuotato completamente l’edificio e rivoltato entrate e uscite, chi costruito scale escheriane, chi proiettato fuori dalle finestre passerelle aeree, chi creato percorsi ascensionali e vuoti vertiginosi, chi percorsi sonori interamente recitati dai visitatori.

Leggi il resto dell’articolo sul nuovo numero di Focus In.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]